11 février 2014

Stay behind !

Stay behind ! A la fois injonction vitale et code désignant les réseaux dormants de la guerre froide, quand les services occidentaux organisaient une hypothétique résistance antisoviétique. Stay behind est le deuxième roman du Liégeois Frédéric Saenen, spécialiste de Céline et du pamphlet, remarqué avec La Danse de Pluton comme l’un des espoirs des Lettres mosanes. Je savais, pour avoir recueilli ses confidences entre deux Orval tempérés, que Frédéric Saenen s’était plongé dans l’histoire glauque des années 80, quand la Belgique servit - une fois de plus - de laboratoire dans le cadre d’une stratégie de la tension : groupuscules terroristes plus ou moins bidon, abjectes tueries dans les supermarchés, égorgements et pendaisons « érotiques » de témoins gênants, vols d’armes dans des casernes, ballets multicolores… Unités spéciales et polices plus ou moins parallèles s’en donnaient à cœur joie dans le bac à sable gluant qu’était devenu the Land of Confusion, pour citerle groupe Genesis : un vrai film noir dans le genre Romanzo criminale.

Entre son compatriote Georges Simenon et le rude Ian Rankin, Saenen utilise ce fumier pour bâtir l’étrange roman d’un membre du lumpenproletariat wallon embrigadé dans un groupe paramilitaire qui, pour sauver l’Occident, pratique une forme particulière de tir au pistolet en écoutant Michel Sardou. Sur son lit de mort, l’ancien tireur d’élite se confie à son filleul, qu’il a aimé et protégé comme un fils à la suite d’une promesse scellée par le sang versé. Saenen nous introduit dans les bas-fonds de Liège et de sa banlieue, chez les prolétaires frustrés d’une certaine Wallonie, corrompue jusqu’à l’os. Sa prose sans fioriture, minimaliste et même, à certains moments choisis, proche du slam ou du rap, fait parler ce quart-monde en perdition, où se croisent indicateurs et mythomanes, toqués et pauvres types. Surprenant roman, à mille lieues de l’autofiction (né en 1973, Saenen a donc un alibi en béton) ou des bergeries psychologisantes (même si l’amour s’y cache), le brutal Stay behind glace et désarçonne. Saenen ? Élément dangereux. À surveiller avec attention.

Christopher Gérard

Frédéric Saenen, Stay behind, Editions Weirich, 176 pages, 14€

*

**

Concernant cet écrivain, voir mon livre Quolibets. Journal de lecture,

aux éditions L’Age d’Homme

http://www.lagedhomme.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=978-2-8251-4296-7&type=47&code_lg=lg_fr&num=0

Frédéric Saenen, La Danse de Pluton, Ed. Weyrich, Neufchâteau 2011, 114 pages.

Qui êtes-vous ? Comment vous définir ?

Le périlleux exercice que voilà ! Au regard de la société civile – donc de la sphère qui, intimement, me connaît le moins – je suis un professeur de français langue étrangère qui officie à l’Université de Liège depuis 1997. Pour les cercles littéraires liégeois et de quelques autres localités belges, un énergumène qui, jusqu’à récemment, lisait à intervalles réguliers des textes personnels, relevant d’une oralité qui n’était pas encore du slam et dont on ne savait s’il fallait en rire, en pleurer, s’en scandaliser, s’en méfier ou s’en ficher.

J’espère, pour ma mère, être un fils aimant et pas trop décevant ; pour mes amours, d’une compagnie supportable ; pour mes amis, quelqu’un de totale confiance. Pendant quelques années, j’ai tenu un journal intime que j’avais intitulé Journal d’un inapte, car c’est bien ainsi que je me vois. En effet, je disparaîtrai de la surface de ce monde sans avoir jamais fait aucun effort pour apprendre à conduire une voiture ou nager. Je suis aussi irréductiblement rétif aux formes modernes de la « com’ » : je ne possède pas de téléphone portable ni ne figure sur aucun réseau social. Ce n’est pas de la pose, juste une incompatibilité majeure entre mon être et tout cela. Né en 1973, j’aurai vécu 27 ans au XXe siècle et, voyez-vous, j’ai du mal à me remettre de cet inconfortable enjambement sur deux ères. Je n’aime pas beaucoup voyager (faire des bagages, faire des démarches pour obtenir un passeport, m’habiller en touriste, très peu pour moi), par contre j’adore flâner, c’est pour ainsi dire le seul moment où je me sente parfaitement libre et en totale disponibilité.

Je ne vais pas m’aventurer sur le terrain des « qualités », car je n’ai comme tout le monde que celles de mes défauts. Certains me disent généreux, alors qu’en réalité je ne suis sans doute que dispendieux. Certains me croient indéfectiblement optimiste sous prétexte que j’ai le rire sonore et cascadant... Enfin, je dirais que je déteste être comptable (de mon temps, de mes faits et gestes). Difficile quand on est un modeste sujet du Règne de la Quantité !

Les grandes étapes de votre itinéraire intellectuel ? Les grandes lectures ? Céline ?

Si j’ai un quelconque « itinéraire intellectuel », il se rattache à mes lectures, que j’ai toujours menées « en dehors » des obligations scolaires ou professionnelles : je n’aurai fait aucune découverte bouleversante parmi ce qu’il me fut imposé de lire. Ma première grande révélation littéraire fut celle de Céline, un auteur à qui je suis venu par… Sartre, qu’adolescent je dévorais et dont la citation de L’Église en exergue de La Nausée avait éveillé ma curiosité. La voix qui s’exprime dans le Voyage… m’est entrée dans l’esprit et j’ai ressenti, bien avant de le lire dans ses interviews ou ses écrits ultérieurs, ce phénomène voulu par Céline lui-même, à savoir que son lecteur ait l’impression que le texte lui est énoncé « de l’intérieur ». Plus encore que la dimension « orale-populaire », c’est l’importance cruciale que Céline accorde à l’intériorité qui m’a fasciné. Une phrase toute simple, d’apparence banale même, et qui figure dans les premières pages de Voyage… m’a marqué à vie : « Tout est permis en dedans ». Cet aphorisme, plutôt ce constat, dépasse à mon sens de loin la pure revendication égoïste ou individualiste. Il m’a persuadé que là se situait la zone d’où tirer le plus de matière première, dans le « dedans ». Le dehors, c’est simulacre, déception ou pire, fade redite de ce que l’on porte déjà en soi.

Fréquentant très peu la poésie (à part Michaux et Pessoa que j’ai un peu plus pratiqués), je dirais que mes plus grandes expériences de lecture sont d’ordre romanesques : il y a l’immersion dans La Recherche de Proust, dans tout Faulkner, dans les monologues hypnotisant de Thomas Bernhard. J’aime ces figures d’infatigables travailleurs parce qu’ils ont forgé des œuvres totales et d’une grande force de cohésion (malgré les faiblesses du dernier Faulkner, dans le cycle des Snopes par exemple). Ce sont à mes yeux des textes fondateurs, en connexion avec une dimension universelle, manifestant une appréhension aiguë de la perception du temps, et qui procurent une espèce d’extase par la seule magie du langage qui y est déployé. Ces quelques-uns incarnent à eux seuls la Littérature majuscule, pour moi.

En outre, il y a une myriade de stylistes parfaits – comme Aymé, Morand, Bloy, Lorrain, Léon Daudet – ou de « tempéraments » magnifiques – Cossery, Meckert, Montherlant, Darien, Mirbeau – auxquels je reviens sans cesse. Je les cite en vrac, et j’en oublie forcément beaucoup (vu que je ne cite là que des auteurs du domaine français). Parmi les Belges enfin, je citerais en priorité André Baillon, parce qu’il est un des rares écrivains « d’ici » à rendre justement cette voix intérieure à laquelle je suis si sensible. En réalité, l’histoire des lettres belges m’intéresse plus que ses manifestations concrètes. À part quelques chefs d’œuvres comme Thyl Ulenspiegel et La Nouvelle Carthage, j’ai l’impression que la littérature belge nourrit plus ma mémoire que ma sensibilité proprement dite. Je m’en voudrais enfin de ne pas évoquer celui que j’ai vraiment découvert suite à quelques conversations avec l’ami Christian Libens, à savoir Simenon, qui a signé avec Les Complices le roman sur la paranoïa du coupable le plus abouti qui soit, et avec Lettre à ma mère la plus terrible des confessions de fils meurtri.

Les grandes rencontres ?

J’en retiendrai deux, même s’il serait tentant d’en évoquer des dizaines. La première, c’est celle de Jacques Izoard, qui a été déterminante pour moi dans la reconnaissance de ma « poésie ». J’ai rencontré Jacques en 1996, alors que, fraîchement diplômé, je faisais un bref remplacement dans l’école où il était lui-même professeur de français. Il a accepté de découvrir mes premiers textes, m’a encouragé à lire en public lors des soirées du « Jardin du paradoxe », le Cirque d’Hiver (une pratique de diffusion de la littérature que j’ignorais complètement à l’époque), m’a présenté à d’autres personnes, m’a conseillé de me rendre à l’annuel Marché de la Poésie de Paris et d’y déposer mon manuscrit… Jacques était un homme très complexe, cultivant un sens particulier du secret autant que celui, surdéveloppé chez lui, de l’entregent. Je ne sais pas si je peux me targuer d’avoir été de ses proches, quoi qu’il en soit je n’ai jamais été de ces courtisans ou saprophytes qui gravitaient autour de son imposante personnalité. J’adorais converser avec lui en tête à tête, il avait une culture phénoménale mais qu’il dissimulait modestement sous une image de poète un peu distrait, maladroit. Il adorait « jouer » en société, et là, il valait mieux ne pas être dupe de ses facéties, ou du moins rester prudent, parce que cela pouvait mener très loin. Jacques fut pendant pas moins de quatre décennies le pivot, pour ne pas dire le pilier, de l’activité poétique liégeoise. Sa disparition a laissé un grand vide qui, alors même qu’aujourd’hui les hommages locaux fleurissent, ne sera pas comblé de sitôt. Il me manque. Combien de rues, que j’emprunte quotidiennement à Liège, me le ramènent à la mémoire, pour les avoir sillonnées avec lui, à des heures souvent indues…

La seconde rencontre est celle de Frédéric Dufoing. En voilà un autre d’énergumène, et complexe, et atypique. Nous sommes amis depuis une bonne quinzaine d’années maintenant et je dois dire que l’aventure, si éphémère fût-elle, de la revue de critique Jibrile, que nous avons lancée en 2003 et qui a vécu le temps de six livraisons papier, m’a changé. Je n’aurais pu la mener avec personne d’autre que lui. Frédéric, philosophe de formation, est un érudit bouillonnant doublé d’un pédagogue hors pair. Il m’a ouvert, comme nulle source livresque, à l’histoire des idées et des systèmes politiques, et nous partageons, entre pulsions anarchistes et cabrements un tantinet réacs, maintes vues sur le monde moderne. Nos divergences sur le sujet arrivent tôt ou tard à se rejoindre, par un chemin ou l’autre, et nos positions respectives quant à des considérations d’ordre moral, parfois plus difficilement conciliables, se rapiècent dans un éclat de rire ou un de ces « bah ! » souverain comme lui seul peut en émettre. Il a de surcroît une écrasante culture cinématographique et musicale dans laquelle je puise allègrement pour combler mes lacunes en la matière – car, en dehors de ma culture de papier, j’ai longtemps été, et je reste en grande part, un homme de fort mauvais goût, ayant un penchant prononcé pour la daube commerciale des années 80 et les films d’action hollywoodiens.

Vous avez commencé par publier des recueils de poème. Quels furent vos initiateurs, vos modèles ?

Aussi présomptueux que cela puisse paraître, je ne pense pas vraiment en avoir. Au moment où j’ai commencé à gribouiller jusqu’à fort tard le soir des textes hermétiques, censés rendre mes malaises et mes angoisses d’adolescents, je ne lisais que très peu de poésie, mais des livres d’histoire ou, je l’ai dit, des romans. Les centaines de pages (parfois semées de quatre mots, guère davantage) que j’ai sécrétées pendant cinq ans, entre mes seize et mes vingt-et-un ans dirons-nous, je les ai jetées, non pas dans un mouvement de révolte à la Gainsbourg crevant ses toiles, mais bien parce que je me suis brutalement rendu compte que c’était affreusement nul et qu’il fallait tamiser. Les quelques pages qui survécurent à mon auto da fé en chambre et que je retravaillai ont servi de base au recueil qui deviendrait Seul Tenant, publié chez L’Harmattan en 1998.

Ce qui a par contre plus conditionné l’amplification de mon écriture poétique que la découverte d’un auteur, c’est le fait d’être passé de poèmes très serrés, destinés à la publication sur papier, à la pratique de plus en plus fréquente de la lecture en public, surtout vers 2000-2001, lorsque le Big Band de Littératures féroces s’est cristallisé autour d’un autre ami, Christian Duray. Pendant deux ans, j’ai écrit des proses mi-poétiques mi-pamphlétaires que je performais. Ces textes ont été en partie inclus dans le recueil Qui je fuis, publié en 2003 par les éditions de la revue liégeoise Le Fram. Mais beaucoup de ces textes n’ont existé qu’oralement, ou alors dans des revues disparates. J’en ai un recueil inédit complet, Delenda.

Vous publiez aujourd’hui un Dictionnaire du pamphlet. Quelle en est la genèse ? Quid de votre méthode ?

Comme je vous l’expliquais plus haut, mon écriture personnelle, a très souvent comporté des aspects relevant du pamphlet ou, plus généralement de la polémique. C’est en effet l’amour du style qui m’a poussé à m’intéresser à ce genre, qui peut être souvent très « poétique » et où le style se marie aux passions et aux idées, pour le meilleur comme pour le pire. En fait, je me suis aperçu qu’il existait peu de documents un tant soit peu « synthétique » consacré à ce genre, dont j’étais déjà un lecteur friand et dont je possédais de nombreux exemples dans ma bibliothèque. L’étude de Marc Angenot, publiée au début des années 80, reste incontournable à bien des égards, mais elle aborde, comme son titre l’indique, « la parole pamphlétaire » sous ses virtualités et ses réalisations stylistiques. Je voulais pour ma part réaliser une étude d’histoire littéraire, consacrée aux auteurs qui auraient commis un ou des pamphlets, parce que j’aurais aimé découvrir dans quelles circonstances de leur existence de grandes figures ressentaient soudain l’urgence d’écrire un pamphlet…

J’ai finalement adopté la forme dictionnairique dans un second temps alors que mon idée initiale étant de réaliser un essai sur le pamphlet. Je me suis rendu compte, après quelques mois de travail, qu’une présentation linéaire ne tenait pas la route, tout simplement parce qu’elle allait provoquer des redites très lourdes, forcément ennuyeuses pour le lecteur. Prenons un auteur comme Bernanos, qui a publié d’exemplaires « écrits de combat » avant et après la Seconde Guerre mondiale ; allais-je devoir parler de ses Grands Cimetières sous la lune en relation avec la Guerre d’Espagne, puis revenir à lui au moment de parler de La France contre les robots ? Je crois qu’un dictionnaire met mieux en évidence la dichotomie qui existe entre pamphlétaires « occasionnels » et « vocationnels ». C’est d’ailleurs cette distinction qui m’a aussi empêché d’intituler ce livre « Dictionnaire des pamphlétaires », parce qu’un Zola, un Hugo ne peuvent se réduire à cette dimension exclusive, leur pamphlet étant un domaine supplémentaire d’exercice de leur talent. On s’aperçoit bien, je crois, à la lecture des notices, que ce genre est très étroitement lié au contexte qui le suscite, mais aussi à la personnalité, au tempérament, de l’auteur qui le produit. Voilà pourquoi j’ai tenté d’équilibrer mon approche entre constats généraux (dans l’introduction) et « cas particuliers » (dans les notices)…

Quelles conclusions tirez-vous de cet impressionnant travail ? L’heure des grands imprécateurs est-elle (définitivement) passée depuis …? Qui ?

Je pense que, effectivement, le pamphlet, s’il n’est pas une genre mort, s’est en tout cas dilué dans le bavardage généralisé. Le point de basculement n’est pas marqué par une personnalité – qui aurait couronné le genre en le portant à un point de non-retour, à un horizon indépassable – mais bien par révolution dans notre rapport à l’écrit et à la communication, depuis l’avènement des téléphones portables et d’Internet. Ces technologies ont en effet ouvert la boîte de Pandore en « libérant » à outrance la parole, ce qui ne peut aller de pair qu’avec une dévalorisation (de son orthographe, de sa syntaxe, de son style, etc.).

Il n’y a plus de grands imprécateurs à la Bloy ou à la Céline, tout simplement parce que les propos d’esprits, si lucides et / ou si tonitruants soient-ils, sont emportés, tsunamisés en quelques heures, au mieux quelques jours, par le flux d’informations continues qui s’abat sur nous. Et puis, dire les choses en outrepassant un certain registre lexical peut considérablement vous nuire, sur le plan juridique s’entend, puis sur le plan social.

Les pamphlétaires ne sont jamais des à-quoi-bonnistes, ils sont animés par une foi rabique qui les porte dans leur croisade de mots. Or l’époque sécrète deux poisons qui contrecarrent un tel baroud : l’indifférence et la culpabilité. Comment ? Les indignations droits-de-l’hommistes, qui font les belles heures des JT, passent de mode en un éclair, ne s’ancrent plus dans les esprits. Ainsi, pendant quinze jours, l’on vous parle des Bouddhistes massacrés par les Chinois, puis on se focalise sur le Darfour pendant la quinzaine suivante, et la chanson de Dutronc passe en musique de fond de tout cela : « J’y pense et puis j’oublie, c’est la vie, c’est la vie… ».

Les médias provoquent ce double effet pervers, qu’ils nous rendent parfaitement indifférents à des causes majeures à force de les ressasser et dans le même temps font naître en nous la mauvaise conscience de ne plus nous en soucier (en général, « s’en soucier » signifie « verser de l’argent sur le compte bancaire qui apparaît en bas de l’écran et faire ainsi preuve d’un formidable élan de générosité »).

L’humanité actuelle a besoin en permanence, pour se distraire d’un quotidien anesthésiant, de scandales, de révélations, de buzz ; pour cela, les dépêches de Yahoo ! suffisent. Alors ingurgiter un livre (trop) bien écrit, avec des mots compliqués ou rares et des phrases à rallonge, et se casser la nénette à décrypter le réel, vous pensez si l’exercice n’a plus guère d’intérêt…

L’information ravage l’esprit critique. L’hyper-information ravage cette forme supérieure d’esprit critique (avec bien sûr ses outrances, ses dérives et ses aberrations) qu’est le pamphlet.

Vous vous êtes également lancé dans l’écriture de nouvelles que vous qualifiez curieusement de « taiseuses » ? Quid ?

Le recueil, publié en mars 2010 assez confidentiellement par les Editions Le Grognard de Stéphane Beau, s’intitule Motus, titre éponyme d’une des nouvelles. Les personnages en présence ont tous, de près ou de loin, partie liée avec un certain silence, soit imposé cruellement, soit assumé en résistance à l’agression du dehors ou du blabla généralisé. J’ai en effet qualifiées ces proses de « taiseuses », car j’aime ce belgicisme moins ténébreux à mon oreille que le « taciturne » français. En « taiseuses », je vois des incarnations de mes narrations brèves : des petites filles, sagement assises et qui tiennent les lèvres closes sur quelque chose qui les dépasse tant qu’elles ont du mal à l’exprimer.

Vous êtes enfin connu, mais oui, comme un critique littéraire exigeant. Quelle est votre ligne de conduite ?

La critique littéraire doit, à mon sens, rester un exercice de style autant que de précision.Pour ma part, je me fais un devoir de servir le texte que j’ai apprécié en abordant toutes ses dimensions (thème(s), narration, style, ton, etc.) et en le citant à bon escient pour en faire percevoir la « voix » unique que j’y ai perçue. Écrire à propos d’un livre me permet de l’intégrer bien plus en profondeur que si je le « bouquinais » pour mon simple agrément. J’essaie aussi, tant que faire se peut, de mettre en évidence le travail des préfaciers, des traducteurs, des éditeurs eux-mêmes. Un livre est un tout, qui vient coïncider, parfois de façon magique, au moment exact de notre vie où il s’agissait de le découvrir. C’est une rencontre dont j’aime à relater les moments les plus croustillants, les plus intenses. Pour une « descente en flammes », c’est plus complexe. J’accorde beaucoup d’importance à la bonne ou à la mauvaise foi que je crois déceler dans la démarche de l’écrivain, de l’essayiste, du biographe, etc. Rien de plus pénible que les œuvres de convenance ou de complaisance ; ce sont en général les cibles de mes courroux (rares, car le silence est un bien plus efficace agent de la destruction dans un monde où l’adage qui prévaut est « Il vaut mieux en parler en mal que pas du tout. »). Dans ce dernier cas donc, ma ligne de conduite est de lire intégralement le livre, et surtout de n’en rien laisser passer qui pourrait infirmer mes conclusions à son encontre. Je m’efforce de m’attaquer aux défauts du texte in se et pas à son auteur (quoique, parfois, la chose soit fort malaisée à débrouiller). À moins que l’ouvrage soit encensé par la grande presse, je me refuse en général à la gratuité qui consiste à torpiller le livre d’un écrivain débutant ou publié dans une structure éditoriale modeste. Par contre, quel plaisir de ne pas aller dans le sens des unanimités béates et des louanges fallacieuses que l’on trouve en quatrième de couverture, voire sous la plume d’autres éminences critiques !

Dernier détail : un travers que je tente à tout prix d’éviter parce qu’il m’horripile est celui qui consiste à comparer un auteur avec un autre, en général mort, et croire que le parallèle suffit à fonder la critique. Invoquer les mânes d’un grand ancien, comme cela se fait sur les plateaux de télé quand on est soi même à court d’idée, m’apparaît comme la dernière des facilités. S’il n’y a rien à dire d’autre d’un romancier qu’il se situe « entre Bove et Vialatte » ou qu’il évoque « un Kafka japonais », autant tout de suite déclarer forfait, non ? Le degré zéro de l’analyse est atteint.

Vos projets ?

L’un, en cours : un essai, toujours chez In Folio, sur les écrivains de la collaboration, et qui sera prêt, si tout va bien, d’ici un an et demi.

L’autre, rêvé : un roman.

Propos recueillis par Christopher Gérard

Février MMXI

Écrit par Archaïon dans Figures | Lien permanent | Tags : littérature belge, littérature | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

28 janvier 2014

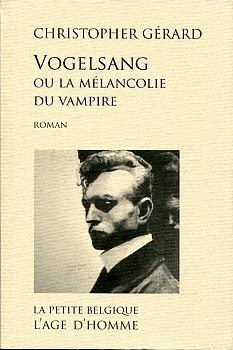

Vogelsang ou la mélancolie du vampire : la beauté, l'amour et la mort.

Un prédateur lettré

Pour aborder la littérature fantastique, Christopher Gérard a choisi la difficulté. Il a jeté son dévolu sur un personnage classique, tellement exploité par les auteurs les plus divers que cette créature est devenue pour le lecteur une sorte de monstre familier. Comment, avec un tel sujet, échapper aux poncifs et aux lieux communs ? Notre romancier par ailleurs brillant va-t-il nous faire regretter son audace ou son inconscience ? « Vogelsang est un conte d’amour et de mort », m’écrit Christopher Gérard, dans sa dédicace (1). Mais encore ? Vogelsang, est-ce le souvenir du château du même nom, situé au Nord d’Hasselt, en Belgique, un manoir perdu au milieu d’un bois ? Ou serait-ce le chant des oiseaux ? Vogel et Sang : traduits du néerlandais ? Quoi qu’il en soit, on s’aperçoit vite que Christopher Gérard a réussi une gageure, que son roman requiert une attention spéciale, car il est tissé d’un réseau de liens secrets, de références littéraires singulières, en sorte que le lecteur va de surprise en surprise, il passe d’un étonnement à l’autre.

Au départ, l’idée de Christopher Gérard est aussi simple qu’astucieuse : dès le début de son histoire, il dédramatise la littérature vampirique en l’actualisant à l’extrême. De la sorte, il parvient à renouveler un genre littéraire usé jusqu’à la corde . Laissant courir à sa guise une imagination subversive, l’auteur poursuit avec ironie et élégance un récit ludique qui se déploie dans un décor étonnant : Le modernisme high tech de la résidence du vampire fait en effet penser davantage aux hôtels de luxe de James Bond plutôt qu’au sombre repaire montagnard, choisi par Bram Stoker pour son Dracula. Ceci dit, les lecteurs pressés, avides de sensations fortes, seront servis : tous les ingrédients de l’histoire traditionnelle de vampire sont conservés ; il y a en abondance, du sang, de la violence et des crimes. Mais les lecteurs plus subtils n’en resteront pas là, car ce roman possède un double fond, ou pour prendre une image plus concrète, c’est un roman à tiroirs. Sous le récit d’horreur, on trouve un roman historique. Christopher Gérard a le goût du panache, des grandes fresques épiques, des personnages, des lieux, des événements prestigieux : on apprend donc que Laszlo Vogelsang a 240 ans, qu’il a connu Le Paris de Louis-Philippe, La Vienne impériale, Moscou, à l’époque des Tsars… Comme tous les êtres de sa race, ce vampire est en effet soumis à de longues périodes de dormition, il possède d’innombrables souvenirs, il est sujet à d’irrépressibles et profondes nostalgies, notamment celle de la culture raffinée qu’il a connue autrefois à Paris, à Vienne, à Moscou, une culture qui a sombré dans l’oubli le plus profond, en ce Bruxelles du vingt et unième siècle où il est forcé, bon gré mal gré, de vivre et de poursuivre sa carrière de prédateur lettré.

La mélancolie et la musique

Ces nostalgies de Vogelsang nous amènent à découvrir le contenu du second tiroir du livre où se cache le récit le plus précieux, celui, à vrai dire, que je préfère, car j’ai longtemps fréquenté la littérature romantique allemande. Or, on ne peut s’y méprendre, le souffle lyrique et dramatique qui soulève la seconde partie de ce roman est bien celui du romantisme allemand, ce grand tumulte du Sturm und Drang, cette tempête poétique qui donna naissance à un des plus splendides mouvements littéraires qu’ait connu l’Europe. Christopher Gérard, en romancier prévenant, a parsemé son histoire d’indices révélateurs, pour que le lecteur attentif reconnaisse la route dangereuse qu’il va lui faire prendre. Dans cette seconde partie du roman, plus question d’ironie et de divertissement. Le ton change, se fait plus confidentiel, plus intime, parsemé de citations littéraires très révélatrices.

L’auteur poursuit la quête intérieure de son héros. Et c’est ici que se déploient la musique et la mélancolie, deux thèmes omniprésents dans Vogelsang : ils sont aussi les sources mêmes du romantisme, mais encore une fois, il faut saisir le sens profond que l’auteur donne aux mots . En parlant de mélancolie, il ne décrit pas cette dépression ordinaire dont souffrent tant de nos contemporains, victimes consentantes d’une société de consommation effrénée, mais bien cette vague de tristesse étrange que Goethe appela la « maladie noire de l’âme », ce dégoût de vivre qui s’empara, en Europe et outre-Atlantique, de tout le XIXe siècle littéraire, et qui se confondit avec une quête existentielle : tant de génies connurent ce soleil noir de l’esprit. En Allemagne, Goethe, Novalis, Brentano, Hoffmann, Eichendorff…En France, Chateaubriand et Baudelaire, Lamartine et Musset, Rousseau et Nerval, pour ne citer que ceux-là. A la même époque, en Amérique, Poe écrivait : « La mélancolie est le plus légitime de tous les tons poétiques ».

Oui,Vogelsang appartient bien à cette famille-là : et pour mieux nous en convaincre, Christopher a fait de lui un mélomane, la musique étant l’autre thème qui habite tout le romantisme, surtout le romantisme allemand qui fit du roman musical son apothéose : je pense notamment à l’œuvre d’un des plus grands, Hoffmann qui fut compositeur et chef d’orchestre à Bamberg. Replacé dans ce contexte familier, le livre de Christopher Gérard apparaît, lui aussi, comme un de ces romans musicaux, la musique révélant le sens occulte de cette histoire à double fond, dévoilant au lecteur les aspirations secrètes et l’identité cachée de ce vampire extraordinaire. Car Laszlo le délicat aime Bach et Scarlatti par-dessus tout, il les chante pour lui à ses moments perdus, il les joue au piano presque tous les soirs , dans la solitude de sa demeure, le piano l’aidant, « à voguer sur les flots du temps qui tout dévore… »

Et c’est ainsi qu’opère le pouvoir cathartique de l’art, cette musique merveilleuse donnant à une aventure aux débuts sanglants une dimension poétique et intemporelle. Laszlo est littéralement transformé par le piano « qui lui fait découvrir l’humanité ». Il arrive un moment où le docteur Vogelsang n’a plus soif de sang mais bien de compassion et de tendresse. On apprend, in fine, qu’il est passionnément épris d’une femme et qu’il est en outre fils d’un homme, d’où sa sensibilité esthétique, sa vulnérabilité et sa mystérieuse nostalgie. Si nous relisons dans cet esprit le livre, nous découvrons, dès les premières pages, l’amorce du thème musical. Comment débute en effet cette première partie sanglante du récit ? De façon très inattendue, par l’évocation du chant des oiseaux.

Désirer, déchirer

La musique qui s’inscrit d’abord légèrement dans le début de la narration va se développer peu à peu, s’amplifier à travers le roman, pour finalement occuper la place centrale, mais entre ces intermèdes mélodieux, Vogelsang rode dans la nuit, cherchant ses terrains de chasse dans les endroits les plus glauques de la bonne ville de Bruxelles : un ancien bar à filles de la rue du Pépin, à la Porte de Namur, les alentours de la Barrière de Saint-Gilles, la route d’Anvers ou les environs de la Gare du Midi…Dans cette histoire pleine de bruit, de fureur et d’accents célestes, les extrêmes se rejoignent : la violence et la barbarie le disputent à une tendresse rêveuse et comme désincarnée. La férocité la plus sordide côtoie constamment le sublime, dans une proximité étonnante qu’on retrouve dans l’oeuvre d’un grand romantique allemand auquel Christopher Gérard fait plusieurs fois référence. C’est Heinrich von Kleist. Or, toute l’œuvre de Kleist, comme Vogelsang, est placée sous le signe d’une mystérieuse complicité entre la beauté, l’amour et la mort. Les références faites à Kleist dans le livre de Christopher Gérard, sont des clés qui éclairent le sens véritable du drame. Ainsi, la femme aimée par le vampire s’appelle Penthésilée ; dans le drame éponyme de Kleist, Penthésilée est l’héroïne, une guerrière foudroyée par l’amour, c’est la Reine des Amazones, et pour insister sur ces ressemblances, la Penthésilée de Christopher cite elle-même un extrait du drame de Kleist, une réflexion cruelle et lucide:« Désirer…Déchirer » dit-elle. « Cela rime. Qui aime d’amour songe à l’un et fait l’autre. » Terrible logique de la passion. Autrement et moins bien dit : qui aime blesse et même tue sans le vouloir.

J’ouvre ici une parenthèse, en rappelant que la réalité a rejoint la fiction, dans la vie et l’œuvre de Kleist : comme pour signer son œuvre de son propre sang, l’écrivain s’est donné la mort, en compagnie de sa fiancée, sur les bords du lac Wannsee, à Berlin. On trouve des traces de ce comportement suicidaire chez Vogelsang dont les tristes amours finissent dans un bain de sang mais pour terminer en beauté, je voudrais citer, en écho à cette réflexion de Kleist, un passage du discours de Phèdre, dans Le Banquet de Platon. Pourquoi Platon et pourquoi Phèdre ? C’est que durant une nuit d’insomnie, Vogelsang, alias Christopher Gérard, lit Le Banquet de Platon et voici les commentaires du romancier : je crois qu’avec ces paroles-là, nous atteignons le cœur de son livre et même le cœur de la problématique humaine.

« De la dague à poignée d’argent que m’offrit jadis un prince au visage oublié, je coupe les pages jaunies, toutes craquelées, pour me plonger dans ce texte que j’entends encore me lire la voix mélodieuse de ma mère : Eros, une grande et merveilleuse divinité pour les hommes comme pour les Dieux », déclare Phèdre dans son discours. Et pour nous, Seigneurs, qui n’appartenons ni à l’une ni à l’autre de ces races ? Nous qui tenons les hommes pour nos inférieurs, qui nous interdisons de les fréquenter – sans doute parce qu’ils nous ressemblent trop - et qui vivons cachés parmi eux comme d’insatiables sangsues ?

Phèdre poursuit : Mourir pour autrui, ceux-là seuls le veulent, qui aiment. Cette phrase prononcée il y a vingt-cinq siècles me serre le cœur. Nous qui ne quittons nos repaires que pour semer la mort funeste, éprouvons-nous quelque chose qui ressemble à l’enlaçant amour ? Aimons-nous ? Pour qui accepterions-nous de mourir ? »

Ainsi se termine Vogelsang ou la nostalgie du vampire, cette œuvre singulière qui commence comme un divertissement élégant et se termine en roman initiatique, dans la tradition du héros ténébreux à la recherche de lui-même.

Ainsi va Christopher Gérard, de Bram Stoker à Platon.

Anne RICHTER

(1) Christopher Gérard, Vogelsang ou la mélancolie du vampire, collection La Petite Belgique, L’Age d’Homme, Lausanne 2012

Écrit par Archaïon dans Opera omnia | Lien permanent | Tags : littérature, vogelsang, littérature belge, fantastique | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |

10 octobre 2013

Le Monde de Charles Bertin

Paradoxal Charles Bertin : écrivain secret (surtout en France, puisqu’il était belge et l’on connaît la condescendance de mise à l’égard des écrivains belges), pourtant couvert d’honneurs (prix en rafales, Académie royale, postes multiples), l’homme a laissé, outre des pièces de théâtre, des poèmes et des romans, deux bijoux à découvrir d’urgence : Le Voyage d’hiver * (L’Age d’Homme) et La petite dame en son jardin de Bruges (Actes Sud). Un roman d’amour, un récit de l’enfance, tous deux bouleversants et rédigés d’une plume ferme, adamantine. Deux classiques, appelés à durer, même si la critique universitaire, toujours aussi docile aux modes, semble les négliger - et n’est-ce pas mieux ainsi ?

Neveu de Charles Plisnier (le premier Goncourt belge, en 1937, avec Faux passeports), Charles Bertin (1919-2002) fréquenta dès son plus jeune âge les grands noms des Lettres belges : Roger Bodart, Dominique Rolin, Marcel Thiry, Suzanne Lilar, Georges Sion… Très tôt encouragé par Paul Valéry, Bertin fut donc une sorte de surdoué des Lettres, un enfant du sérail à qui tout réussit. Avocat, puis apparatchik du pilier socialiste bruxellois, militant de la cause francophone, l’homme dépassa par le haut tout ce qui aurait pu le réduire au rang de notable d’une certaine gauche caviar, comme en témoignent les deux chefs-d’œuvre évoqués plus haut. Bibliophile, il se disait écrivain français, ou plutôt picard, fidèle en cela au Manifeste du Groupe du Lundi (1937) selon lequel la Belgique faisait partie intégrante « de cette entité, indépendante de toutes les frontières, qu'est la France littéraire ». Vieux débat entre écrivains français de Belgique et belges de langue française. Le regrette Pol Vandromme, par exemple, se rattachait aux premiers. Mais peut-on qualifier Joyce d’écrivain anglais… même si Cioran, pour n’en citer qu’un, est clairement un écrivain de France ? Vaste problème, mon général. Ce qui est amusant, c’est de constater à quel point Bertin était, comme nombre de ses compatriotes, mêmes francolâtres, marqué par l’univers germanique : Le Voyage d’hiver ne fait-il pas référence au Winterreise de Schubert ?

L’élégant volume que lui consacrent les Archives et Musée de la Littérature, quoique scolaire et inégal, offre une belle occasion de mieux connaître cet écrivain de haut parage qui, toute sa vie, se mit en quête d’un au-delà poétique qui n’est pas celui des dévots.

Christopher Gérard

L. Pieropan dir., Le Monde de Charles Bertin, AML Editions, coll. Archives du futur.

*Amélie Nothomb (prononcer le b final) a, paraît-il, publié un roman sous le même titre. De même, La Souille, le chef-d’œuvre de l’incivique Paul Werrie, publié naguère au Mercure de France, a inspiré un géant des Lettres parisiennes, Franz von Giesbert.

Écrit par Archaïon dans XVII Provinces | Lien permanent | Tags : bertin, littérature belge | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer |

Imprimer |